Par Joel Tchassom pour le sillonpanafricain.net

Le mythe du pouvoir présidentiel face à la réalité parlementaire

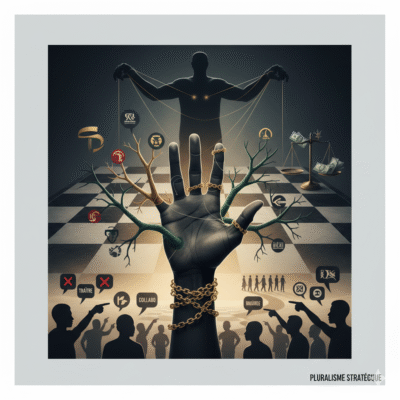

L’année 1992 est une date charnière pour la démocratie camerounaise, et une leçon que l’histoire semble avoir ensevelie sous les sables du temps. C’est à cette époque que l’opposition, forte et unie, a réussi à ébranler les fondations du pouvoir en place. Les élections législatives, souvent reléguées au second plan par la jeunesse camerounaise, sont la clé de voûte de cette période. Les résultats sont édifiants : l’opposition a obtenu un total de 92 députés, dépassant ainsi les 88 sièges du parti au pouvoir. Le RDC s’est taillé la part du lion avec 68 députés, l’UPC en a eu 18, et le MDR 06. Forts de cette majorité parlementaire, les partis d’opposition ont “bombé le torse”, se préparant à imposer la “cohabitation” au Président Paul Biya. C’est un principe politique fondamental que l’on a cherché à dissimuler, comme le rappelle l’un des intervenants : “Le pouvoir ne se gagne pas à la présidence, ça se gagne à l’Assemblée nationale”.

1992, l’élection présidentielle : le piège de la division et le dilemme de la légitimité

La dynamique change lors de l’élection présidentielle de 1992. Les chiffres, a posteriori, révèlent l’opportunité manquée par l’opposition. Le président Paul Biya est élu avec 39,98% des suffrages. L’opposition, elle, est divisée : le SDF à eu 36,97% des voix, et l’UNDP de Bello 19,22 %. Le calcul est simple et implacable : une alliance entre ces deux forces aurait totalisé plus de 50% des voix (36% + 19%), leur permettant de remporter l’élection.

Cette situation a mis en lumière une contradiction fondamentale entre la “légalité” et la “légitimité”. Le président, malgré ses 39%, était légalement en place, mais il lui manquait la légitimité conférée par la majorité absolue des votes ou, plus important encore, par le soutien d’une majorité de députés à l’Assemblée nationale. Cette “légitimité” est, comme le dit le commentateur, la “majorité qui confère donc la légitimité”. Le président de l’époque a donc été contraint de décréter l’état d’urgence pour faire face à la pression croissante de l’opposition.

Le ralliement de l’UNDP et le rôle discret des 6 députés du MDR

C’est dans ce contexte de tension que les négociations ont commencé. L’UNDP, face à la situation, a décidé d’entrer en pourparlers avec le président de la République afin de lui apporter le “supplément d’âme” nécessaire pour obtenir la légitimité. L’habileté politique de Paul Biya est apparue au grand jour, lorsqu’il a réussi à “désolidariser le MDR de notre mouvement”. Six députés ont alors pesé plus lourd que tous les autres partis politiques, en rejoignant la coalition avec le parti au pouvoir, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle majorité et à la dissolution de l’unité de l’opposition.

L’expérience d’Issa Tchiroma : l’appel, la pression et la conquête du pouvoir

Le récit d’Issa Tchiroma Bakary est un exemple édifiant de ce qui se jouait dans les coulisses du pouvoir. En tant que membre influent de l’UNDP, il était persuadé que son parti entrerait au gouvernement dès lors que le principe de la négociation était acté. Il se trouvait à Douala lorsqu’il a été contacté en pleine nuit par le Premier ministre de l’époque, Achidi Achou, sur “très haute instruction du président de la République”. Tchiroma, réticent et méfiant, a d’abord hésité. Mais la pression s’est exercée à travers son tuteur, qui lui a intimé l’ordre de se rendre à Yaoundé, arguant que “quand on forme un parti politique, c’est pour la conquête de tout, ou parti du pouvoir”. Cet épisode souligne l’influence des hommes d’affaires et des mentors dans les choix politiques.

Le moment décisif est la conversation avec le Premier ministre. Tchiroma apprend que si le parti s’est vu offrir un certain nombre de postes, son nom n’y figure pas. Le président Biya veut alors savoir si c’est parce qu’il refuse le poste ou s’il a été mis de côté. L’influence d’un homme d’affaires, “Baba Danpulo”, est à nouveau cruciale. Il lui rappelle que malgré son passé dans l’opposition, le président accepte de le prendre dans son gouvernement et qu’il doit accepter. Tchiroma accepte finalement, posant une seule condition : que le vice-président de son parti, “un véritable architecte”, soit également inclus dans la liste.

Tchiroma, un “outsider” révélateur des arcanes du pouvoir camerounais

Le parcours d’Issa Tchiroma Bakary, cet “outsider” à la fois pro-Biya et révolutionnaire, est un miroir des mécanismes complexes de la politique camerounaise. Son histoire montre comment un leader de l’opposition peut être coopté, obtenant non seulement une place au gouvernement mais aussi un parti politique, grâce à la main tendue du président Paul Biya. Ce récit nous enseigne que le pouvoir ne se gagne pas toujours par la force des urnes présidentielles, mais souvent par des alliances, des négociations discrètes et une compréhension fine du rôle des institutions, notamment l’Assemblée nationale. Pour les jeunes Camerounais et les observateurs de la vie politique panafricaine, l’histoire de 1992 et le chemin parcouru par Issa Tchiroma Bakary restent une leçon d’une pertinence frappante. Elle nous invite à la vigilance et à l’analyse des jeux d’influence qui se déroulent loin des projecteurs, dans le “secret du silence”.